Blog「さつまがゆく」をご覧いただき、ありがとうございます。主宰のさつま瑠璃です。

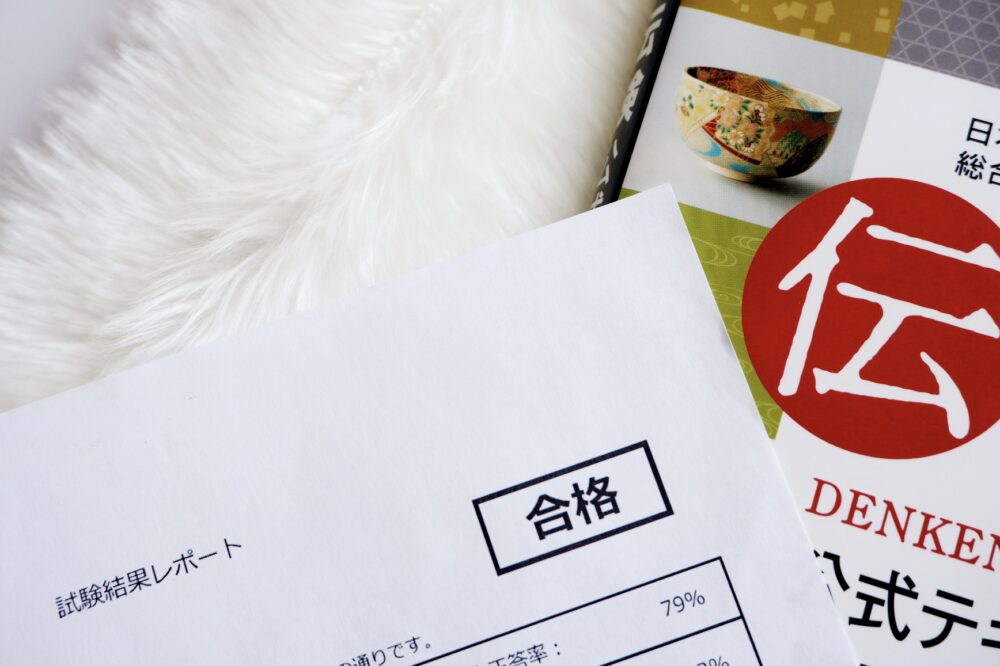

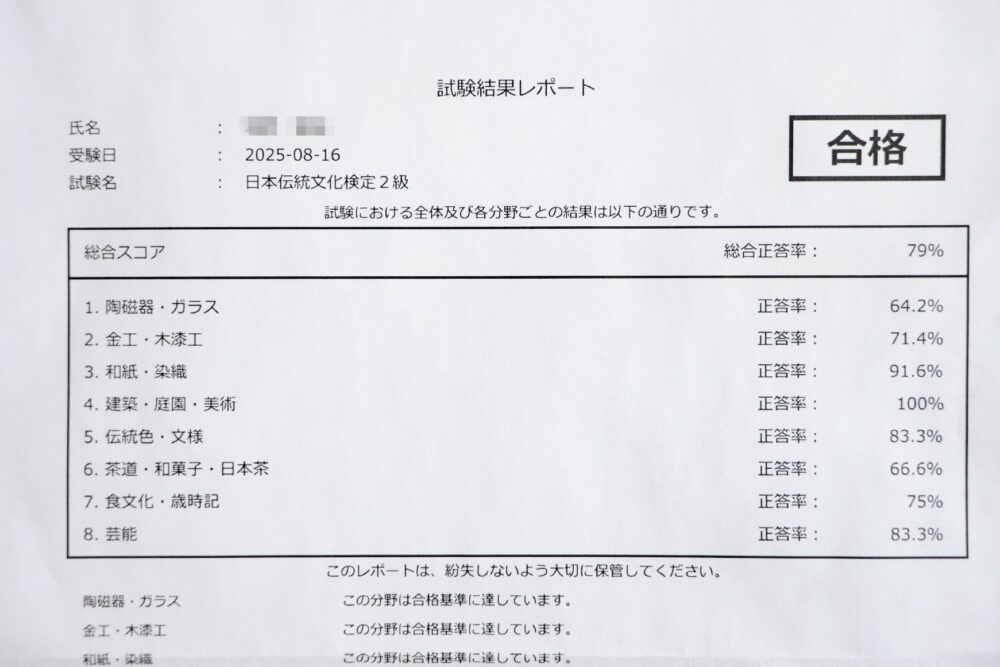

この度、かねてから挑戦していた、一般社団法人日本伝統文化検定協会の「日本伝統文化検定」2級(マスター)に無事合格いたしました。

一度は受検をキャンセルし、返金を受けた伝検。「やってみたい!」と意気込んだものの、待ち受けていたのは想像以上の専門知識の壁。仕事の繁忙期も重なり、テキストを半分も読めないまま、泣く泣く見送ることに…

仕事が落ち着いた今年8月、再挑戦を決めました。

受検辞退からいかに再挑戦し、合格率34%をどうやって突破したのか。具体的な勉強法から、当日の心境、そして今後の展望までを振り返ります。

なぜ、伝検2級に挑戦したのか?

Web検索でこの検定を偶然知り、「やってみたい!」と直感的に強く感じたのは、日本美術・工芸・伝統文化の奥深さに普段から惹かれていたからです。自分の知的好奇心を満たすだけでなく、その知識を執筆の仕事や日々の生活の中で「しっかりと世の中に還元したい」という想いがありました。

しかし、第1回試験は勉強時間が足りず、受検を断念。「次はいつになるのかな」と漠然と考えていましたが、閑散期である8月にふと「今こそチャンスでは?」と思い立ちました。

激闘!アートライター流・伝検勉強の進め方と工夫

仕事の繁忙期も避けたこのチャンスを逃すまいと、日頃から利用しているコワーキングスペースに連日、朝から晩まで滞在する日々。帰省の折に母が持たせてくれたおにぎりや焼菓子を食べて励まされ、冷房の寒さに耐えながら黙々と…まるで受験生のような生活でした。

2級に合格するために、どんな工夫をしたのか。振り返りながらご紹介します。

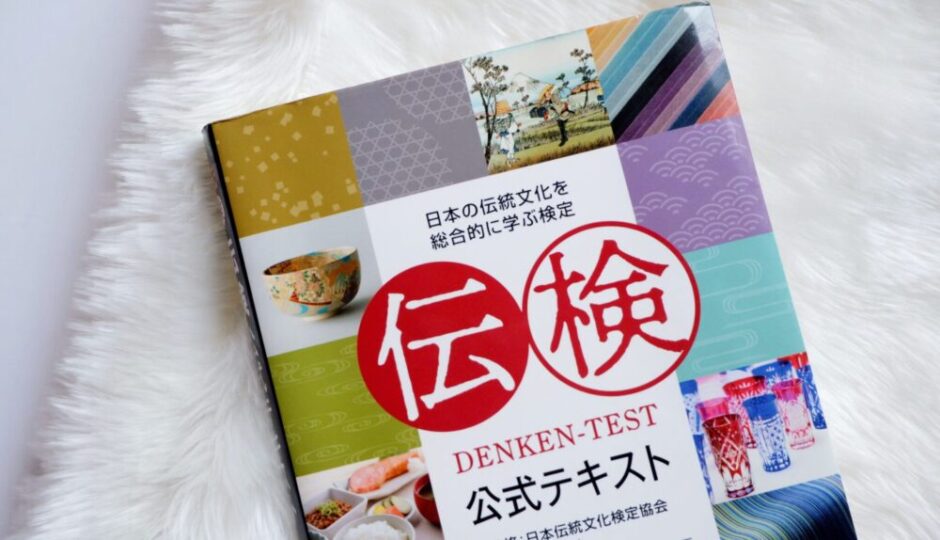

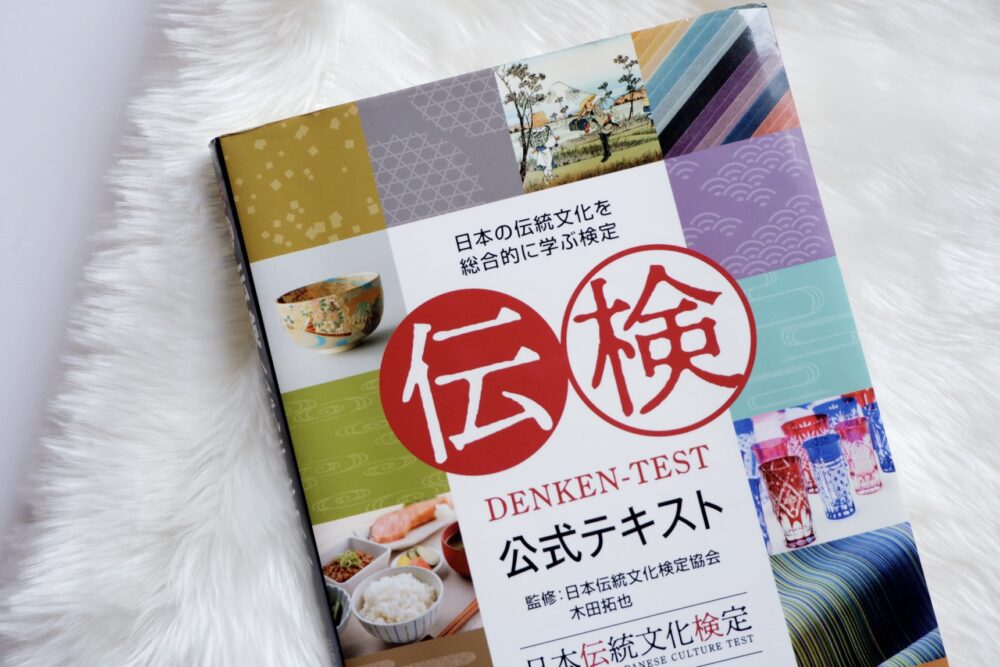

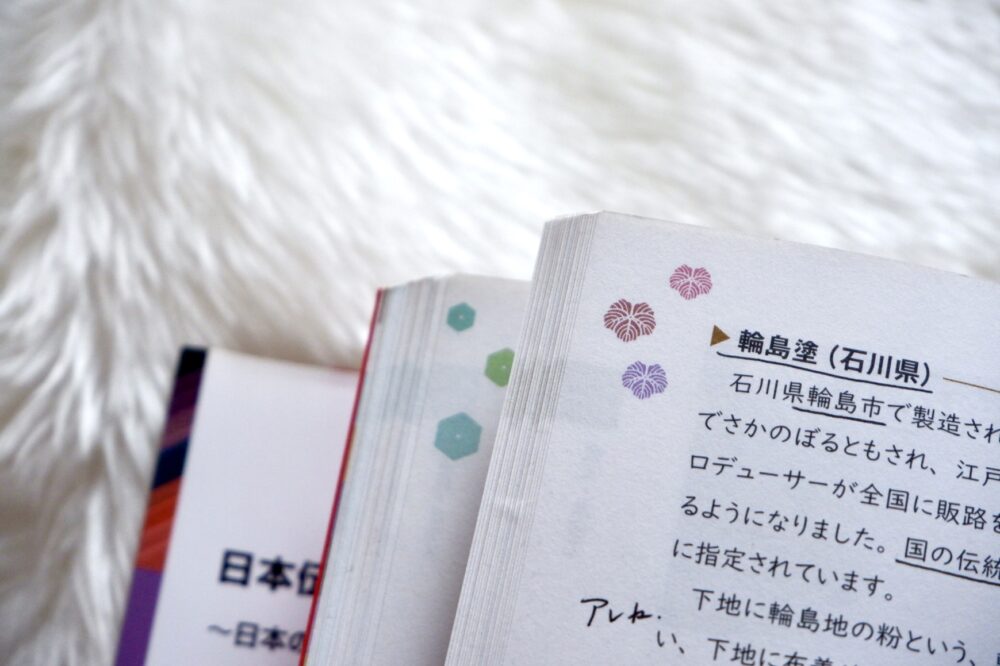

公式テキスト

まず、Amazonで公式テキストを購入しました。今でも調べたいことがあるとき、よく参考にしています。

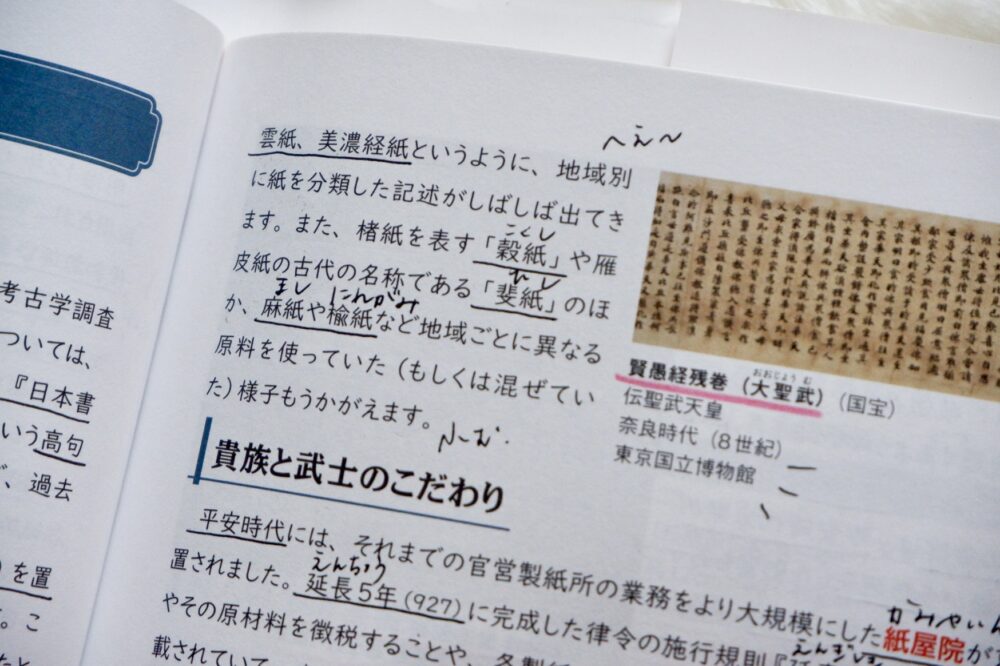

テキストはわかりやすい一方で、前触れもなく難読漢字や専門用語が登場し、ふりがなが振られていないこともあります。その都度立ち止まって調べなければなりませんでした。この「紙屋院」は「かみやいん」かなとも思えますが、急に知らない単語が出てくると不安に…

テキスト内だけで完結しているとは言えず、説明不足…というより、テキストに入りきっていないと感じる部分が多々ありました。自発的に外部情報を取り込む姿勢が必須ゆえ、意図的にそういう設計になっているのかもしれません。どの分野も冒頭には歴史の説明があり、ここでつまずくと学習がつらくなるので、これから勉強する人は一旦流し読みで全体像を掴むのも手です。

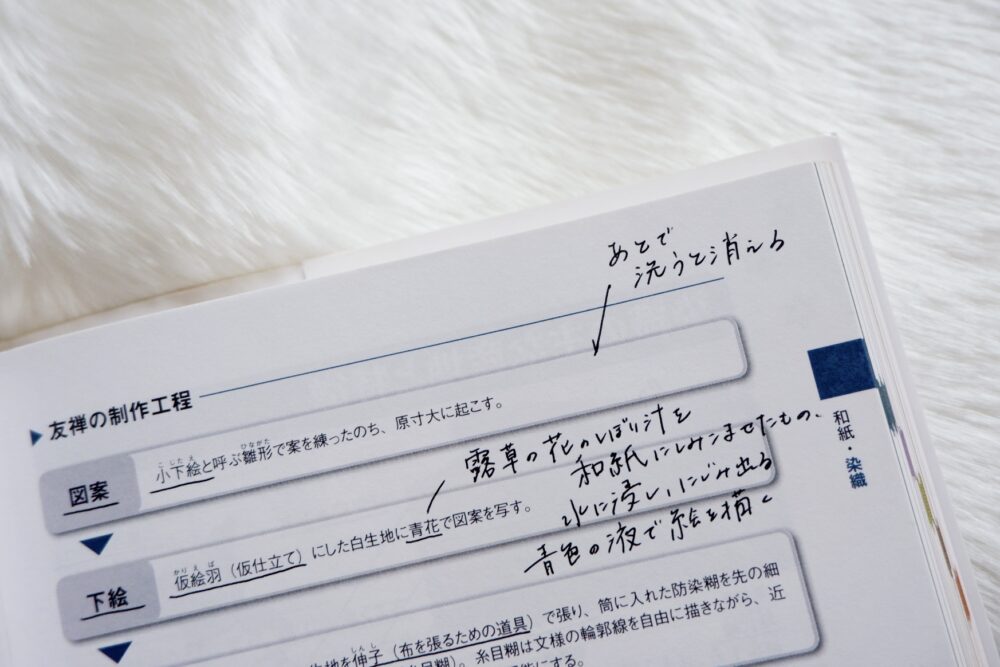

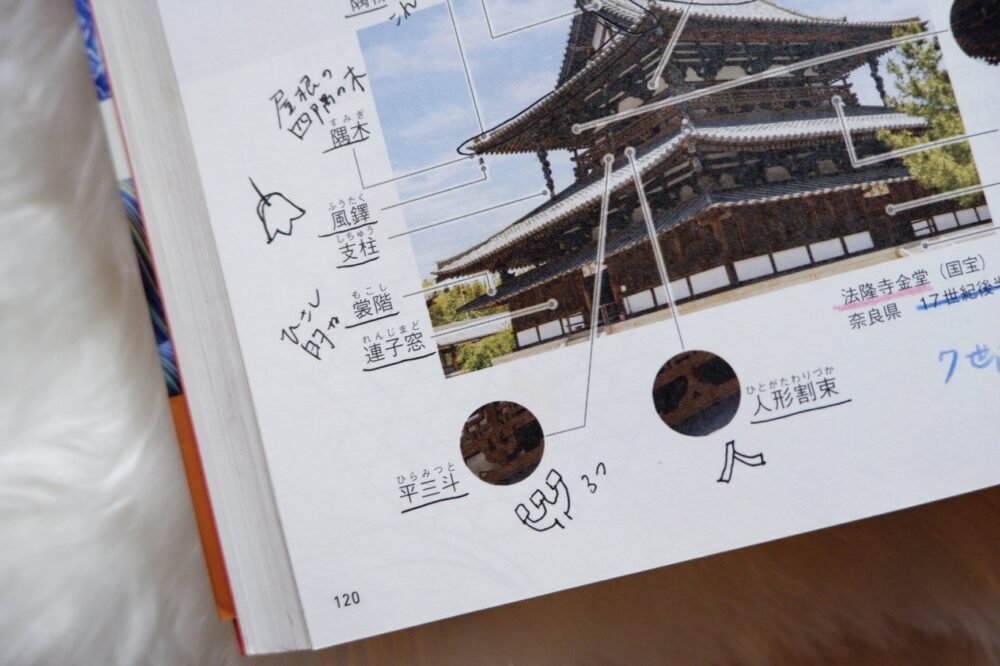

テキスト2周目以降は、写真とキャプションを重視。模擬試験の傾向から見ても、画像の出題は確実にあると予測していました。テキストへの書き込みには、細かい書き込みがしやすいPILOTの「Juice up(ジュースアップ) 04」を愛用。初版のテキストを使ったので、最後には誤植や訂正も抜かりなく反映させました。

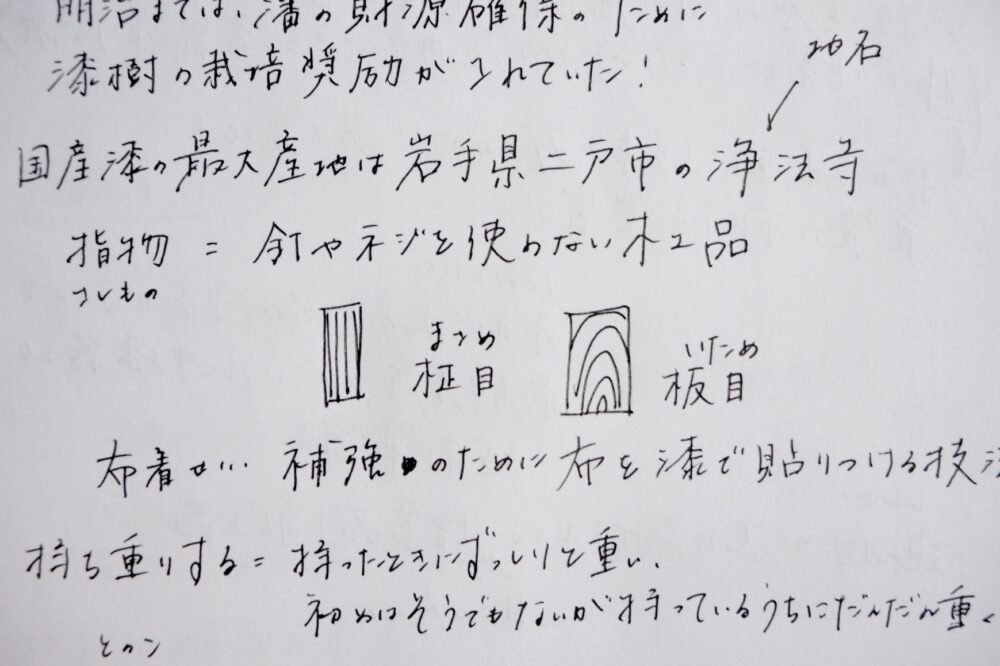

学習ノート作り

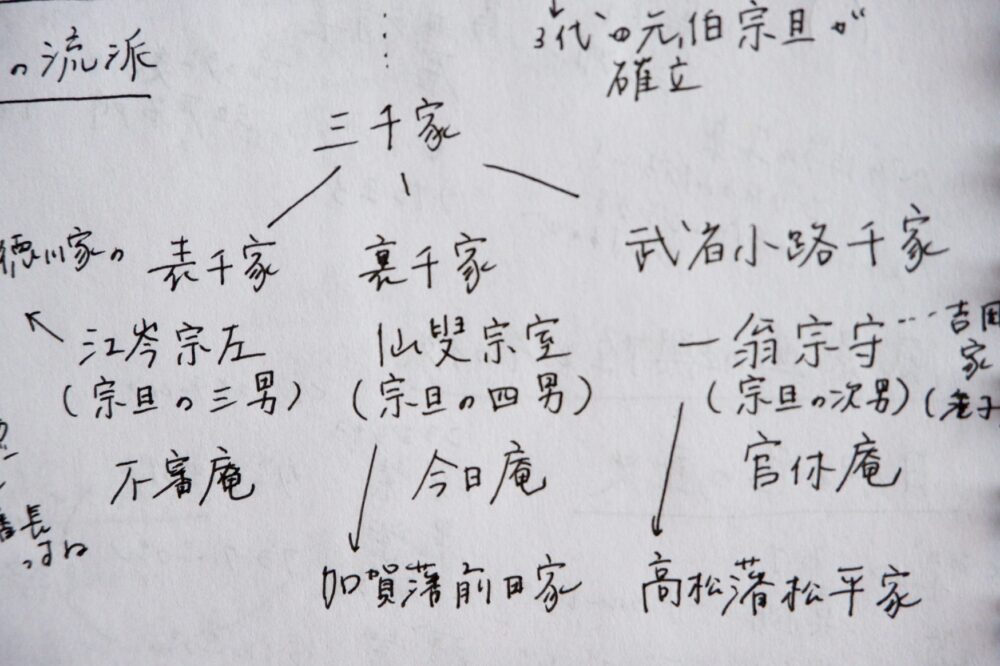

ただテキストに線を引くだけでは、知識は頭の中でバラバラのまま。わかりにくい部分はノートに図解してまとめ直す、という作業を徹底しました。時系列に整理したり、表でまとめたりする作業を重点的に。作成したノートは、試験直前にも読み返ししました。

情報・写真・動画のWebリサーチ

難読漢字やテキスト内容で深掘りしたい箇所が出てきたときは、その都度Webで検索し、得られた情報をノートに書き足しました。文字だけではイメージできなかったものは、写真や映像で理解が深まったと感じます。

特に参考になったのは、「伝統工芸 青山スクエア」のYouTube動画。すごく良かったです。

週刊メールマガジン「伝検通信」

毎週木曜日に送られてくる週刊メールマガジン「伝検通信」は欠かさず目を通し、伝検クイズの解答もまとめておきました。

模擬試験

すべての学習を終えて、最後に模擬試験に挑戦。ところが、試験の直前にもかかわらず結果はボロボロ。「やっぱり無理かも…」と一気に不安が押し寄せました。

でも、学習を始める前の何もわからなかった頃と比べると全然違う。点数は取れていなくても、出題された問題の正誤の理由がちゃんと理解できるようになった!と成長があることに気づきました。ここで落とした問題はテキストやノートで再確認し、試験直前の最後の追い込みへ。

【番外編】体験学習

美術館や博物館で見たことのある作品や名前が頻出し、展覧会を多く見ていてよかったと思いました。ただ、アートライターの仕事を4年以上やっていても難しく感じたので、侮れません。あとは、大河ドラマを見ていてよかった。時代劇のドラマや映画はインプットにきっと役立ちます。

普段からどれだけ伝統文化に触れているかを問われるのが、何よりシビアだと感じました。

伝検の出題範囲と学習のコツ

伝検の学習・出題範囲は工芸・文化の8分野。それぞれどのように勉強したのか、振り返ってみます。

陶磁器・ガラス

陶磁器は産地とやきものの名前がとにかく多く、覚えることが多く大変。最初はどれも似たように見えていたものが、一つ一つの特徴を知ることで、それぞれの個性が際立ち、その独自性を見極められるようになるのが面白かったです。

金工・木漆工

「陶磁器・ガラス」と「金工・木漆工」までの序盤は、試験範囲が広く内容も専門的。特にここまでは出題数が多く比重も高いのに、用語や知識が難しく、冒頭から躓いてしまいました。比較的とっつきやすいジャンルから始めたほうが、モチベーションが持続したのかもしれません。

和紙・染織

和紙は巻物や建築など、何に使われたかを知ることが理解のヒントになりました。染織は予想以上にマニアックで難しい。特に織機の仕組みは馴染みがなくて理解に苦労し、動画を探して何度も見返しました。学習は大変ですが、地域性が豊かで奥深い分野です。

建築・庭園・美術

建築・庭園は、寺院や神社の建築をあまり見たことがなかったせいで、イメージが湧きにくかったのが試練に。日本史も不得意なので、色々な戦国武将の名前を出されても、あまりピンと来ないことに焦りを覚えました。

茶室の時代ごとの変遷や分類については、別途まとめるのがおすすめです。

美術はアートライターとして落とすわけにはいかないと思っていた分野。大河「べらぼう」を見ていたおかげで、絵師の名前はすぐ覚えることができました。

伝統色・文様

伝統色と文様は一見華やかで楽しそうですが、内容を確認すると相当ニッチな印象でした。伝検協会指定参考書(ウェブサイト)の「伝統色のいろは」がとても便利。色のイメージが湧きにくい場合は、「明るいテラコッタ」や「ダークパープル」など、現代的な色名に置き換えると理解しやすかったです。

茶道・和菓子・日本茶

茶道では教科書的な日本史にはあまり出てこない人物名も登場し、やきものや茶室の建築など他分野で触れている内容も絡んでくるので、横断的な知識が問われます。誰がどのような茶室を好んだか、誰が何の流派を始めたかといった情報は、体系的にまとめて覚えました。

和菓子と日本茶(と食文化も)は日常で親しみやすいジャンルだからこそ、勉強自体は取り組みやすい一方で、試験ではかなりトリビア的な出題があったように思います。和菓子は普段から食べておいたほうがいいなと実感。歌舞伎座の1階にあるお土産処「木挽町広場」がおすすめです。(週替わりで大体いろんな全国の和菓子が出ており、駅直結で公演チケットがなくても入れます)

食文化・歳時記

歳時記は私のYouTubeをぜひご参照ください!

芸能

能楽・人形浄瑠璃文楽・歌舞伎に関しては、実際に見ているかどうかで理解度がだいぶ変わると痛感。私は歌舞伎は何度か見ていましたが、能楽の知識が浅く危機感を覚えました。ただ、出題範囲を今改めて振り返ってみると、基礎的な内容に絞られているようにも感じます。そこからいかに沼っていくかですね。私は今まさに沼っています。

いざ本番!試験当日の緊張と振り返り

試験前日は早く寝て、当日朝は家に飾っている達磨さんにお祈りし、ランチには「カツ」サンドを購入。カフェイン入りの飲むゼリーやブドウ糖ラムネを鞄に忍ばせて出発し、ぎりぎりまでコワーキングスペースで最終確認を行いました。自分の行動から滲み出る本気度に、逆に自分自身が戸惑ってプレッシャーに感じるほど。

「そこが出るんだ!?」と思うような出題に肝を冷やしつつ、試験時間のぎりぎりまで見直しと自己採点。「この分野、1問でも落としたら即終了?」とぞっとした瞬間も。合格がわかったときは安堵して思わず脱力しました。欲を言えば高得点を獲得し、伝検の公式サイトに名前を載せたかったです!

苦手意識のあった建築・庭園で運良くマニアックな出題がなく、アートライターらしく「建築・庭園・美術」で満点を取れました。命拾いしたなと思います。

伝検で日本伝統文化を学んだ感想

まずは勉強を通じて、さまざまな伝統工芸に出会えてよかったです。自分の新たな「好き」が広がり、今まで知らなかったものづくりの世界を知れました。

和紙や藍染、絣などを作るのは、気の遠くなるような手間がかかっていて驚き。それを知ることで、職人技の凄さや、高価な理由がわかりました。高いけれど手に取ってみたい、と思うようになったし、その価値を知れたのはすごく意味のあることだったなと思います。こんなに全国に産地があるのなら、旅行の楽しみ方も広がりそうです。

今後の展望と伝検資格の活かし方

今後の目標は、「伝統文化とともにある暮らしってクールだよね」という価値観を広く伝えていくことです。例えば、外資系ハイブランドも素敵だけど、日本の伝統工芸のジュエリーを身につけることこそお洒落だよね、みたいな。私自身がそういうライフスタイルを積極的に発信して、「これ、いいな」「真似してみたいな」と思ってもらえたら嬉しいです。

それに伝統文化は、地球にやさしい。自然美を愛でる、自然と共にあるという考え方に加えて、大量生産・大量消費ではなく、同じものを捨てずに長く使うことは地球環境に良い。すごくサステナブルで、脱炭素社会に繋がると思います。

あとは、伝統文化に興味のある仲間や、自分と違う領域を得意としている人と繋がっていきたいです。私は美術が得意ですが、建築分野が得意な人、着物が大好きな人、「和菓子や和食は私に任せて!」という人もきっといるはず。表現方法もそうで、私がライターとして文章を書くのと同じくらい、動画で紹介するのが得意な人、ラジオやPodcastで話すのが得意な人もいる。職業も、主婦や先生や販売員さんなど、いろいろな人がいると思います。得意分野や立場が違っても、志を同じくする人たちと交流してみたいです。ライターは個人プレーになりがちで孤独な職業なので、人との出会いはすごく大切だなと思っています。

\ さつま瑠璃をもっと知りたい方はこちらへ /

これから受検する皆さんへ

伝統文化は歴史、美術、科学、民俗学など、多彩な知識がつく総合学習です。興味のある部分を掘り下げたらキリがなく、伝検を通じて横断的な知識を学びつつ、「私の強みはこの分野です」と、人それぞれのオリジナルな伝統文化の伝え方をできるのがいいなと思います。

伝検の合格はゴールではなく、むしろ「伝統文化とともに生きる豊かなライフスタイル」を発信していくためのスタートラインです。皆さんの合格を心から応援しています!

私自身も日本美術・工芸・伝統文化の知見をしっかりと世の中に還元しつつ、これからも学び続けたいです。いずれは1級!

\ 伝統文化をSNSで発信中! /