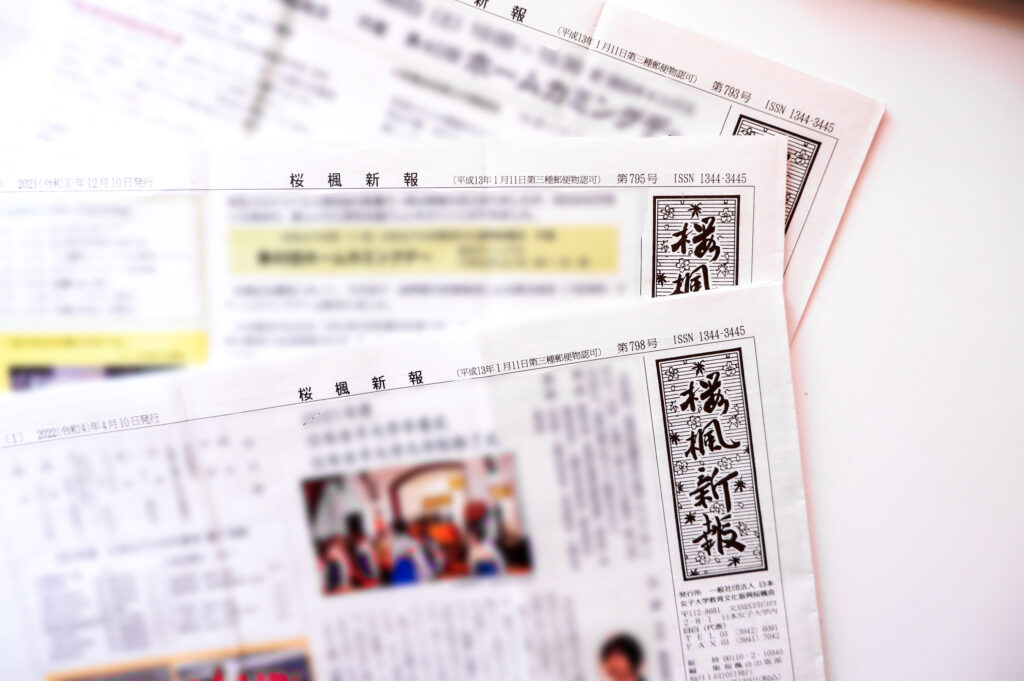

日本女子大学のOG組織、一般社団法人 日本女子大学教育文化振興桜楓会が発行する広報誌「桜楓新報(おうふうしんぽう)」にて、さつま瑠璃が美術コラムの連載をいたしました。

「桜楓新報」とは、東京都・目白にある日本女子大学からOG向けに毎月発行されている広報誌のことです。日本女子大学には「桜楓会」というOG組織があり、一般社団法人日本女子大学教育文化振興桜楓会によって運営されています。

誌面の主な内容は、学内のイベント告知やレポート、教授の方のコラム、奨学金受賞者のお知らせなど。桜楓会員の卒業生から募集したお便りも随時掲載されています。

この度は3回の連載を持たせていただきました。大学が都内にあることも踏まえて、読者である卒業生の方に興味を持ってもらえそうな都内の3館をピックアップ。それぞれ異なるカラーの美術館・展覧会を取り上げ、個性豊かなコラムが仕上がりました。

取材する美術館はご提案の上、出版部の皆様とご相談して決定。3つの美術館をご紹介しつつ、エッセイを交えたコラム記事に仕上げました。掲載にあたっては、美術館の広報ご担当者様もご協力いただいたとのことで本当に嬉しく思っています。(ご担当者の皆様、その節はありがとうございました!)

在校生・卒業生のみに郵送されている広報誌のため、Web上でコラム内容の掲載はできませんが、概要のみご紹介します。

コラムでは取材写真もご使用いただきました。

第1回で訪れたのは東京都・両国にあるすみだ北斎美術館。掲載の前年となる2020年が葛飾北斎の生誕から260周年であることを踏まえて、「ぜひ北斎は取り上げたい!」とご提案しました。

生涯にわたって北斎が暮らしたと言われる隅田川の近く。そこにある同館では、北斎の豊富なコレクションを保有しています。ミュージアムの設計をした妹島和世さんは、日本女子大学・目白キャンパスのグランドデザインをご担当された方。

企画展『THE北斎—冨嶽三十六景と幻の絵巻—』と、常設展示室「AURORA」を取材しました。

第2回で取り上げた東京都・目白の永青文庫があるのは、目白キャンパスのすぐ近く。目白駅から毎日20分歩いていた頃を思い出し、浸るノスタルジー。それでいて、自身の在学中にはなかった新しい図書館や新施設「青蘭館」を目にし、無常に変わりゆく時代の流れを実感しました。

取材したのは秋季展『柿え文庫名品みる 芭蕉—不易と流行と—』。不易流行、すなわち「変化することこそが不変」と芭蕉が説かれた俳諧の理念に基づいています。

変わりゆく景色、変わらない思い出。そんな感傷が溶け込んだ、センチメンタルな随筆となりました。

コラム最終回となる第3回で取り上げたのは、東京都・広尾の山種美術館。開館55周年記念特別展の最後を飾る『上村松園・松篁—美人画と花鳥画の世界—』を取材しました。

女性で初めて文化勲章を受章した松園は、大学が目指す女性活躍のイメージとも重なる!と満を持してご提案しました。

2022年に松篁は生誕120周年を迎えたのですが、1年前の2021年には日本女子大学が創立120周年。2024年には桜楓会も120周年を迎えるとのこと。素敵なタイミングでコラムを出せたことを嬉しく思います。

卒業生として嬉しく、ますます母校を大切に思う気持ちが深まりました。今後も日本女子大学の益々の発展を、心からお祈り申し上げます。